据公安部交通管理局官方发布的统计数据显示,截至2018年底,我国汽车保有量已达2.4 亿辆,较2017 年增加了2285 万辆,增长10.51%,全国千人汽车保有量为172 辆。汽车保有量的快速增长不仅意味着交通流量的进一步增长,更意味着未来我国“停车难”问题将进一步加剧。

图一 中国汽车保有量和GDP增长曲线

以北京为例,停车位缺口应该在200万个左右,缺口约占30%,且难以在短时间内填平。其他没有限行限购的二三线城市,由于以前底子薄,停车位缺口比例会更大,有的城市缺口超过50%。随着汽车保有量的快速增长,缺口比例会越来越大,停车难问题日趋严重。

解决停车难问题,有没有其他国家的经验可以借鉴呢?和其他发达国家相比,我们目前处在哪个发展阶段呢?

纵观汽车产业100多年的发展历程,一般是先发展汽车,然后再修路,再往后才是建设停车场,所以,每个国家都会经历一个停车位短缺的历史进程。

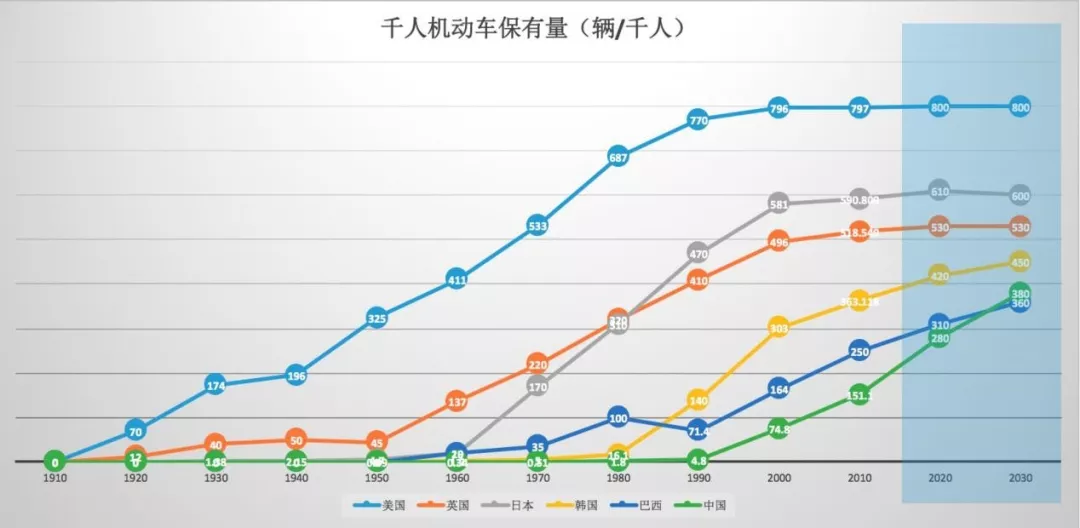

另外,每个国家的汽车保有量发展曲线一般是典型的S型曲线,都会经历低速的起步期、高速增长期、增长饱和期等阶段。如图二,美国、英国、日本等发达国家已经进入增长饱和期,中国、巴西还处在高速增长期,尤其是中国的增长速度更高。韩国处在两者之间,发展的速度已经没有那么高了。

图二 汽车产业100年发展历程曲线

处在饱和增长期的美、英、日等国,已经渡过了停车位不足的时期,目前基本达到均衡状态,但也都是从停车位不足的历史进程中走过来的。

从国外的经验来看,20世纪70年代前,发达国家主要的精力用于建设停车场,以减少交通拥挤。70年代后,逐步转移到通过控制、管理停车活动,提升管理效率,并改变人们的出行行为。

日本在1957年颁布了《停车场法》,大力推广鼓励路外停车场的建设。1962年提出了《机动车场所之确保法实施令》和《自动车保管场所确保法实施令》,这些法规的实施从一开始就保证了日本国内车辆增长与停车位的增长相协调。

而中国目前还处在高速增长期。所以中国目前还需要大力建设新增停车位,进行停车立法,并逐渐通过控制、管理停车活动,来改变人们的出行行为,倡导绿色出行。

十九大报告提出了“不断满足人民日益增长的美好生活需要”的目标,而交通出行和停车便利直接关系到城市居民的美好生活幸福指数。解决停车难问题,是城市治理中提升居民幸福指数的公共服务产品的重要方面。

分析研究城市停车难问题,主要表现在4个方面:

1. 停车位现有存量远远小于汽车保有量,而且新建停车位的发展速度也跟不上汽车的发展速度,造成停车位缺口越来越大,车多位少是停车难的首要问题。

2. 现有停车位资源总体利用率较低,只能达到30%左右,这个总体利用率是指全天24小时的利用率平均值,和国际先进水平的80%相差甚远,造成资源的浪费,加剧了停车矛盾。

停车位资源利用率低的原因有两个:一是城市规划不合理,包括严重的城市车流潮汐现象,以及停车场间距过大,资源复用性和替代性较差;二是停车位空闲信息不透明,缺乏高效的停车诱导手段。解决利用率低的问题,必须从停车规划和停车诱导两个方面进行改进。

3.车位资源没有统一编码,也没有精准的坐标信息,不利于实现车辆和车位之间实现强关联和强匹配状态,大量车辆处于游离状态,违章占道停放,影响交通畅通。什么是强关联状态?通俗的讲就是“一个萝卜一个坑”,比如大家出差去外地时,绝大部分人都要订旅馆,不会露宿街头,这就是一种强关联状态。而停车目前不是这样,还是一种弱关联的无序状态。

4.各地政府大力倡导“共享停车”理念,但实施效果并不令人满意。主要原因是现有共享停车的APP停车场数据太少,城市覆盖率大都低于10%,不能覆盖全城的大部分停车位,无法形成集聚效应,用户感受不好。

当前,国内有五百多个城市正在积极开展新型智慧城市的建设,智慧停车作为智慧城市体系中不可或缺的一环,同时也是提升民生质量的重要工程,已受到各地政府主管领导的高度重视。

在过去的十年里,作为城市智慧停车的细胞单元,智慧停车场在全国各地四处开花。据不完全统计,全国有上万家停车场实现了智慧化运营管理,实现了管理水平和服务质量的提升。还有数以千万计的车主,逐渐接受了用手机找停车位、电子支付停车费的新型停车方式。

但是独立的智慧停车场系统并不能彻底解决城市的停车难问题,各地政府在要求每个停车场上联到城市级平台时遭遇了很多阻力,停车场管理单位担心数据主权被侵害,参与的积极性并不高,因此,很难在短时间内把一个城市做全做透,实现城市车位全覆盖。

所以我们建议解决城市停车难问题,要从城市停车总体规划开始,借鉴已有的成熟经验,形成总体解决方案,推动停车立法和政策发布,制定相关技术标准,探讨新型发展模式,彻底解决城市停车难问题。